センター強化スピーカー特設ページ

A.センター強化スピーカーとは?

このページはオーディオに関する大人の自由研究ともいうべきセンター強化スピーカーについてまとめました。 1950年代広がりのある音を求めステレオが開発されました。当時は音場豊かな音と喜ばれた反面、まやかしの技術だという意見もあったようです。 現在では更に豊かな音場を求めて5.1チャンネルやドルビーといった技術が開発されています。 より広いサウンドステージを実現するために左右のスピーカーの間隔を広げることは有効ですが、センター付近の音が希薄になり、特にヴォーカルは寂しく感じます。 そこで、左右のスピーカーの間隔を広げ、センター付近にごく小音量を再生するスピーカーを設置し、センターを補完するのがセンター強化スピーカーです。 この方式は特別な機器を必要とせず、お手持ちの古いアンプやスピーカーを利用して実験が可能です。 近年一部のメディアが『高額なコンポーネントでないと楽しめない』『シンプル・イズ・ベスト』と宣伝し、オーディオ本来の楽しみ方が損なわれているのではないかと思います。 あまりコストを掛けなくても大人の自由研究としてセンター強化スピーカーを楽しんいただけると思います。

B.センター強化スピーカーの設置の基礎

センター強化スピーカーのセッティングは難しくはありませんが、いくつかのセッティング上の注意点があります。1.メインスピーカーは通常の位置よりも間隔を広くとる

2.センター強化スピーカーはセンターに左右を並べて設置

3.センター強化スピーカーの音量はメインスピーカーの20~50%

4.センター強化スピーカーが低能率ならメインスピーカーに接続

5.センター強化スピーカーに別アンプを使用し音量調整が容易

センター強化スピーカーとして使用するスピーカーシステムは小型のスピーカーをお勧めします。歪が少ないスピーカーであれば周波数特性が狭いフルレンジスピーカーでもOKです。

C.センター強化スピーカーの効果

センター強化スピーカーはセンターで再生されるヴォーカルの強化を目的として実験が始まりましたが、現在では多くの効果が確認されています。1.ヴォーカルが力強く明確になる

2.ピアノ協奏曲においてピアノが浮き上がるように再生される

3.オーケストラでは管楽器の奥行感が増す

4.ビートルズやフルトヴェングラー等のモノラル音源がリアル

センター強化スピーカーのお問い合わせはこちらからどうぞ。

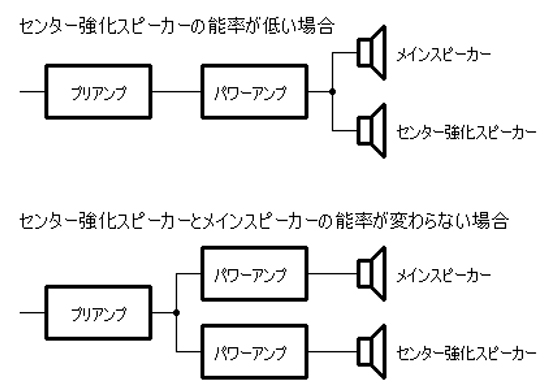

D.センター強化スピーカーの接続法

センター強化スピーカーの接続法は2種あります。1.センター強化スピーカーの能率が低い場合

センター強化スピーカーがメインスピーカーに対して1/2~1/5の能率の場合はメインスピーカーのパワーアンプを共用することが可能です。 パワーアンプの出力端子(スピーカー端子)にセンター強化スピーカーとメインスピーカーの両方を接続します。 この場合、センター強化スピーカーの音量調節はできませんので能率の低い(音の小さい)スピーカーを使用する必要があります。

2.センター強化スピーカーとメインスピーカーが同能率の場合

センター強化スピーカーとメインスピーカーの能率が変わらない場合は2台のアンプを使用することで音量調整が容易になります。 プリアンプの出力端子を2つに分岐し2台のパワーアンプへ接続し、パワーアンプのボリュームでセンター強化スピーカー用音量を調整します。

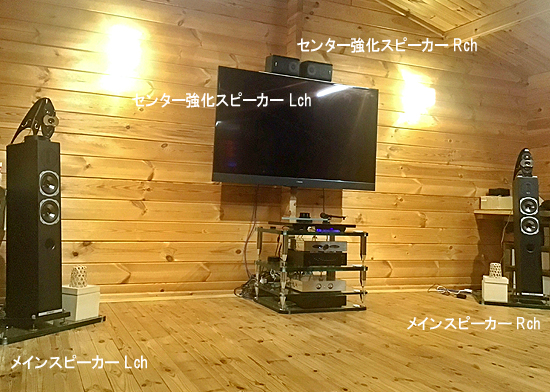

E.現在の試聴室でのセンター強化スピーカー

現在(2024.11.21)の試聴室でのセンター強化スピーカーです。 本来センター強化スピーカーは手持ちのスピーカーやアンプを利用してオーディオを楽しもう!という趣旨です。 そのため古いスピーカーを引っ張り出してセンター強化スピーカーの実験をされる人も多いかと思います。 そこで50年近く前のスピーカーでもセンター強化スピーカーとして使用できるのか?という実験を行っているところです。 このスピーカーは小型で能率も低く、メインスピーカーに使用してるパワーアンプに並列接続するだけでセンター強化スピーカーとなります。 周波数特性もそれほど広帯域ではありませんが、中域がしっかり出ていればセンター強化スピーカーとしては十分に動作します。 クラシックではピアノ協奏曲のピアノが明確になり、JAZZヴォーカルではヴォーカルに芯が出ます。 また、1950年代のモノラル録音では安定感のある締まった音を聴かせてくれます。 ぜひ聴きにいらして下さい。試聴に関してはこちらをご覧ください。

F.ブログへのリンク

以下は2024年8月から11月まで、センター強化スピーカーの実験経過を掲載してきましたムジカ公式ブログへのリンクです。センタースピーカーの実験 vol.01 センタースピーカーの実験 vol.02 センタースピーカーの実験 vol.03 センタースピーカーの実験 vol.04

センタースピーカーの実験 vol.05 センタースピーカーの実験 vol.06 センタースピーカーの実験 vol.07 センタースピーカーの実験 vol.08

センタースピーカーの実験 vol.09 センタースピーカーの実験 vol.10 センタースピーカーの実験 vol.11 センタースピーカーの実験 vol.12

センタースピーカーの実験 vol.13 センタースピーカーの実験 vol.14 センタースピーカーの実験 vol.15 センタースピーカーの実験 vol.16

センタースピーカーの実験 vol.17 センタースピーカーの実験 vol.18 センタースピーカーの実験 vol.19 センタースピーカーの実験 vol.20

センタースピーカーの実験 vol.21 センタースピーカーの実験 vol.22 センタースピーカーの実験 vol.23 センタースピーカーの実験 vol.24

センタースピーカーの実験 vol.25 センタースピーカーの実験 vol.26 センタースピーカーの実験 vol.27 センタースピーカーの実験 vol.28

センタースピーカーの実験 vol.29 センタースピーカーの実験 vol.30 センタースピーカーの実験 vol.31 センタースピーカーの実験 vol.32

センタースピーカーの実験 vol.33 センタースピーカーの実験 vol.34 センタースピーカーの実験 vol.35

センター強化スピーカーに関するお問い合わせはこちらからどうぞ。

G.お客様からのレポート

C.A.様による『センター強化スピーカーレポート』を掲載致します1.始めに

センター強化スピーカーの有用性については、ムジカ試聴室で幾度か体験しており、疑問の余地はない。 今回は、クワドラルARGENTUM570を中心にSONYのサブウーファー、ウェールデュオを加えたシステムで、様々な実験を行った結果をレポートする。

2.センター強化スピーカーを設置する位置について

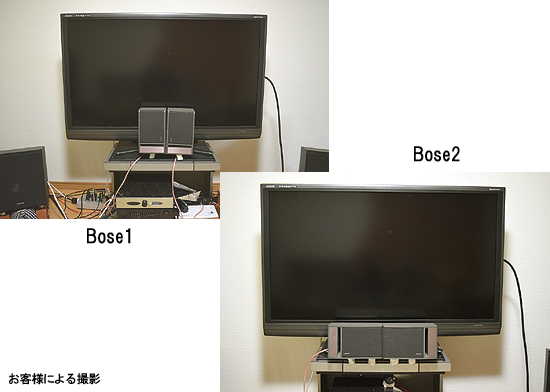

55インチモニターTVを利用した音楽ソースを聴くことが多いため、設置場所の選定が大きな課題となる。 モニターTVの下、前面に設置するという条件でいくつか試してみた。(写真別添) 設置スペースが限られるため、いくつかの難点がある。 一つは聴者から見て両サイドのスピーカーとセンター強化スピーカーとを等距離に設置できない点であり、 もう一つは音を反射するモニターTVやラックがあるため音に悪影響が出る可能性があるという点である。

等距離に設置できない点については、センター強化スピーカーを正相、逆相で試すとともに、センター強化スピーカーと聴者の距離を可能な限り前後に動かしてみてベターなポジションを探る必要がある。

様々なパターンを試した結果、等距離の場合と比べてもそん色がないと思われるボジションを見い出すことができた。

次に、モニターTV、ラックにかかる反射音に対する対策であるが、センター強化スピーカーを聴者に向ける方向より若干上に向けることで改善が図られた。

3.センター強化スピーカーの音量とセンター強化スピーカーの質について

通常聴く音量に設定後に、他のスピーカーの電源を落としてセンター強化スピーカーだけで音楽を鳴らすと、

センター強化スピーカーから出る音量は、両サイドのスピーカーと比べてかなり小さいという印象である。

またこの音量だと人の耳の特性もあって高域、低域ともに聴き取りにくく、

センター強化スピーカーの選択にそれ程シビアになる必要はないのではないかという印象を受けた。

そこで手持ちの小型スピーカー3セットを用意し、センター強化

スピーカーとしての比較試聴を行った。

試聴したスピーカーは、口径5㎝のフルレンジスピーカー、ボーズの100J、口径10.5㎝のフルレンジスピーカー、ファインオーディオF300である。

結論からいうと、口径5㎝のフルレンジスピーカーは若干実在感が薄まるように感じるが水準は確保している。

ボーズのスピーカーとファインオーディオF300では聴感上、明瞭な差異は聴き取れなかった。

センター強化スピーカーの選択に当たって、高域、低域が伸びているという要素はそれほど大きい要素ではないと考えられる。

4.センター強化スピーカーとダイヤフラムチューナー併用について

ダイヤフラムチューナーを聴者の前と両サイドのスピーカーの傍に置き、三角形のポジションに配置すると音場が前面に拡がり、センター強化スピーカーを設置した時と似た音場になる。センター強化スピーカーと3台のダイヤフラムチューナーを併用して試聴してみたが、音場が若干揺らめき、不安定さを感じた。さらに厳密な調整をして試聴すれば結論は変わるかもしれないが、センター強化スピーカーを使用したときは、ダイヤフラムチューナーは両サイドの2台のみとするのがベストというのが、現時点での結論である。